在股市快速上漲的時候,財務規劃總是最難談的話題。行情好時,投資者總是容易過度樂觀,覺得自己早已掌握訣竅,誰都不想聽到「該減碼」這句話。直到市場回檔、氣氛轉冷,大家才會冷靜問自己:「我的資金配置能撐過這一波嗎?」

可惜,多數人開始減槓桿的時候,往往已經太晚。長期下來,大賺大吐,最終報酬率和穩健投資的人差不多,甚至更差。這樣的循環,我們看過太多次。每當市場躁動時,內部槓桿拉滿的人總是焦慮地補錢,而那些有規劃的人,則能靜靜等待。

市場永遠在循環,關鍵是你在循環裡的位置。真正的財務規劃,不是追著行情跑,而是讓自己在任何一個週期裡,都能安心、有選擇。理財顧問的工作,也不是陪客戶操作市場,而是幫助他們看清自己的位置——清楚了解風險承受度、流動性需求,以及長期方向。

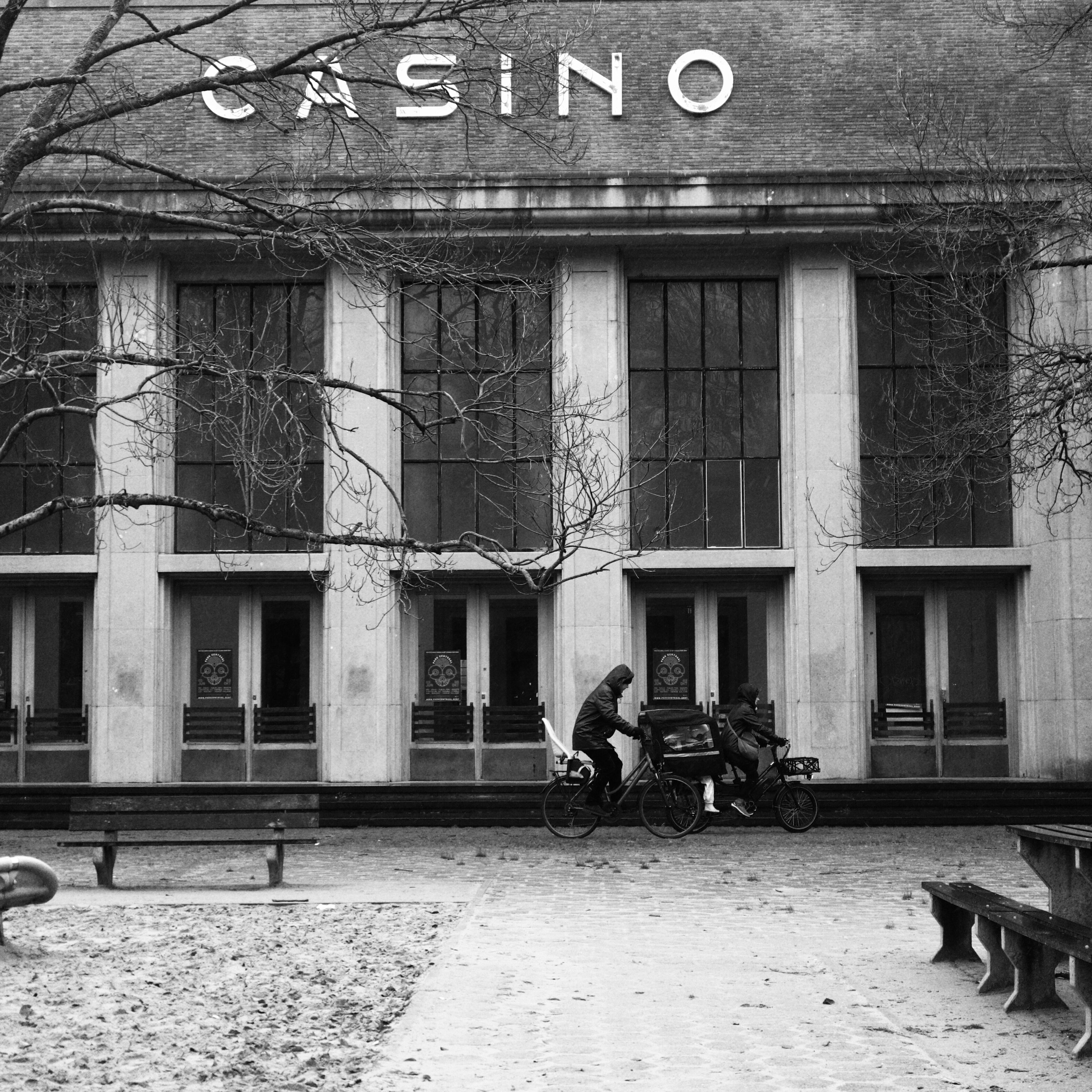

我常說,投資該向賭場學習。賭場能長期穩賺不賠,靠的不是運氣,而是數學。它知道每一場遊戲的勝率,參與每一局,從不去猜哪一把會贏。時間拉得越長,大數法則就會讓它穩穩站在優勢的一方。

投資其實也是同樣的道理。重點不在預測市場的下一步,而是在找到一個「正期望值」的策略,並且堅持執行。波動是常態,但透過系統性的策略與紀律控制,風險可以被管理,勝率也能被提升。當策略的確定性足夠高,接下來要思考的,就不是「敢不敢投」,而是「該如何放大部位」。

對我來說,投資的終點不是財富,而是生活的自由。我們家的收入早在幾年前就改善了,但真正能放心享受生活,是從這一年半才開始。現在的被動收入已能覆蓋家庭開銷,我們乾脆訂下原則:配息扣掉支出後的餘額盡情花,薪水則全數繼續投入投資。這樣的節奏讓生活更輕盈,也讓金錢重新回到「為生活服務」的角色。

我常和客戶開玩笑說:「我有個客戶,每年都能穩穩賺兩三百萬,從沒輸過。」對方總是驚訝地問:「真的假的?他怎麼做到的?」我笑著說:「每天研究全市場走勢、技術分析、各國政策,最後一項最關鍵——他有等值一億台幣的美金定存。」對方笑出來:「那當然贏啊!」我回答:「對啊,因為本金大。」

這雖是玩笑話,但背後的道理卻真實。理財不是在追逐某本「交易聖經」,而是從收入、資產負債與現金流開始打好地基。當基礎穩固時,市場的波動就不再是威脅,而只是過程。

市場的起落無法控制,但我們能決定自己在循環中的姿態。那些能在波動裡保持冷靜的人,才有真正的選擇權。這,正是財務規劃最迷人的地方。

Photo by Jorge Vasconez on Unsplash